"Un village de France" (p. 6) :

Le titre du premier chapitre est évocateur. Il ancre d’emblée le récit dans un terroir, une communauté, un terreau de valeurs traditionnelles mais aussi d’aspirations républicaines. Auroux décrit son enfance, le poids des traditions, mais aussi l’ouverture au monde permise par l’école de la République.

"Une maison d’histoire et de légende" (p. 11) :

Plus qu’un simple lieu de vie, la maison familiale est présentée comme un dépositaire de mémoire, un lieu où se transmettent les récits et les valeurs. C’est là que se forge une partie de l’identité, entre respect du passé et regard vers l’avenir.

"Des champs à l’économie sociale" (p. 14) :

Ce titre suggère une transition précoce, une conscience naissante des enjeux économiques et sociaux, même dans un cadre rural. L’expérience du travail de la terre, la compréhension des cycles et des interdépendances, forgent sans doute une vision pragmatique et humaine de l’économie. L’évocation de l'”économie sociale” dès ce stade montre peut-être une sensibilité précoce aux formes alternatives d’organisation économique, basées sur la coopération et la solidarité.

"Le bonheur de l’école" (p. 16) :

"Un nouveau monde : le pensionnat" (p. 18) :

"Un septennat avec de bons maîtres" (p. 21) :

"Activités socioculturelles hors les murs" (p. 29) :

"Le grand carrefour" (p. 33) :

Maire de Roanne et Député de la Loire :

Bien que les pages exactes ne soient pas listées ici, cette période est fondamentale. Jean Auroux devient Maire de Roanne en 1977, un mandat qu’il conservera longtemps et qui marquera profondément la ville. Il est également élu député. Cette double casquette d’élu local et national lui confère une compréhension fine des enjeux concrets des territoires et des mécanismes législatifs.

"Aléas et réussites de la vie économique" (p. 38), "Diversification agroalimentaire et arts de la table" (p. 42), "Le développement de l’économie sociale" (p. 45), "Les Grands équipements urbains" (p. 47), "Le fleuve Loire" (p. 53) :

"Villes Moyennes – Villes de France" (p. 56) :

"Direction Paris" (p. 59) :

Le changement d’échelle est radical. L’élu local et national est appelé aux plus hautes fonctions.

"Le ministère du Travail" (p. 63) :

"Les partenaires sociaux et la démocratie sociale" (p. 70) :

"Le rapport sur les nouveaux droits des travailleurs" (p. 74) :

Avant les lois, il y a eu un diagnostic, une réflexion large. Jean Auroux commande un rapport (le “Rapport Auroux”) qui dresse un état des lieux et propose des pistes. Ce rapport, fruit d’une large consultation, pose les bases philosophiques et techniques des futures lois : faire entrer le droit et la citoyenneté dans l’entreprise, considérée non plus seulement comme un lieu de production, mais aussi comme une communauté humaine.

Citation clé : “Il est temps que le travailleur devienne un citoyen à part entière dans l’entreprise.“

"Reconstituer la collectivité de travail" (p. 76) :

"Renforcer les droits individuels des travailleurs" (p. 78) :

"Développement des droits collectifs" (p. 80) :

La deuxième loi (28 octobre 1982) renforce considérablement les institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux). Elle étend leurs prérogatives, notamment économiques, leur donne plus de moyens (heures de délégation, subventions) et crée le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), fusionnant et renforçant des instances précédentes.

"Négociation collective et règlement des conflits du travail" (p. 82) :

"Les débats parlementaires" (p. 85) :

"Le ministère de l’Energie" (p. 91) :

"Le ministère des Transports et de l’Equipement" (p. 102) :

Autre ministère majeur, au cœur des politiques d’aménagement du territoire et de modernisation des infrastructures. C’est l’époque du développement du TGV, des grands projets routiers, de la décentralisation qui donne de nouvelles compétences aux collectivités locales.

"Le tunnel sous la Manche" (p. 111) :

Jean Auroux est aux commandes côté français lors du lancement de ce projet pharaonique, symbole de l’entente franco-britannique et défi technique et financier considérable. Le livre offre sans doute un aperçu fascinant des coulisses de ce chantier historique.

"Un nouvel aiguillage politique" (p. 116) :

"Même cap républicain, mais de nouveaux horizons…" (Titre tronqué dans le sommaire fourni) :

Réflexions finales :

“Notre humanité doit avant toute chose se rappeler que notre planète bleue ne dispose pas de ressources inépuisables, que notre biosphère (air et eau) est étroite et fragile, et qu’elle n’a pas de « plan B ». C’est pourquoi nous devrons conjuguer de sages politiques publiques avec des initiatives individuelles, à la manière du colibri de Pierre Rabhi.

Voilà en effet la meilleure conclusion possible pour ce livre : Dans la forêt en feu, les animaux passifs se moquaient du petit colibri, qui apportait une goutte d’eau dans son bec pour éteindre l’incendie. Il leur dit que lui, au moins, faisait sa part !

J’ai tenté de faire la mienne.“

– Jean Auroux, “Un Chemin Républicain”

1. Un témoignage historique de premier plan :

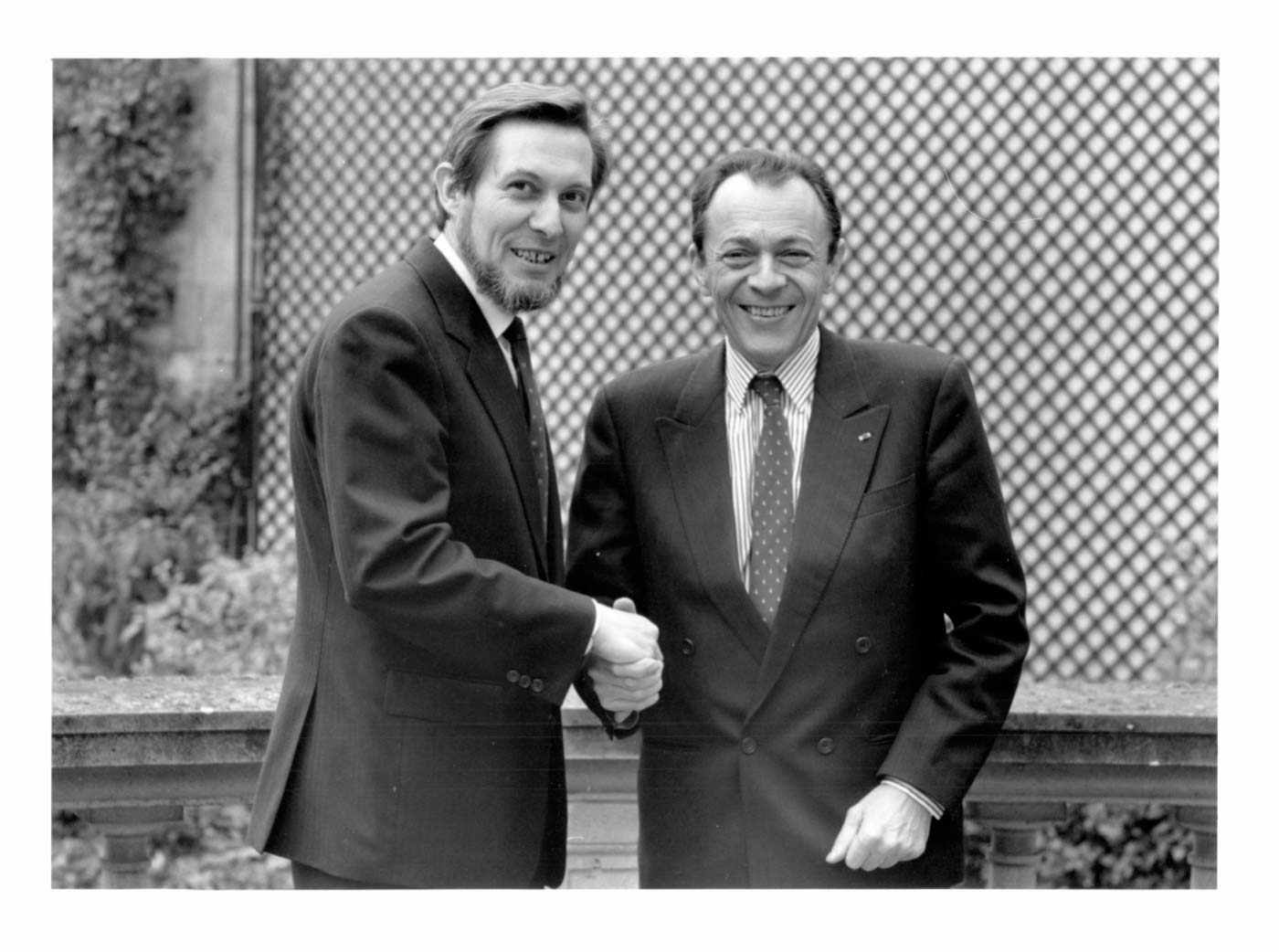

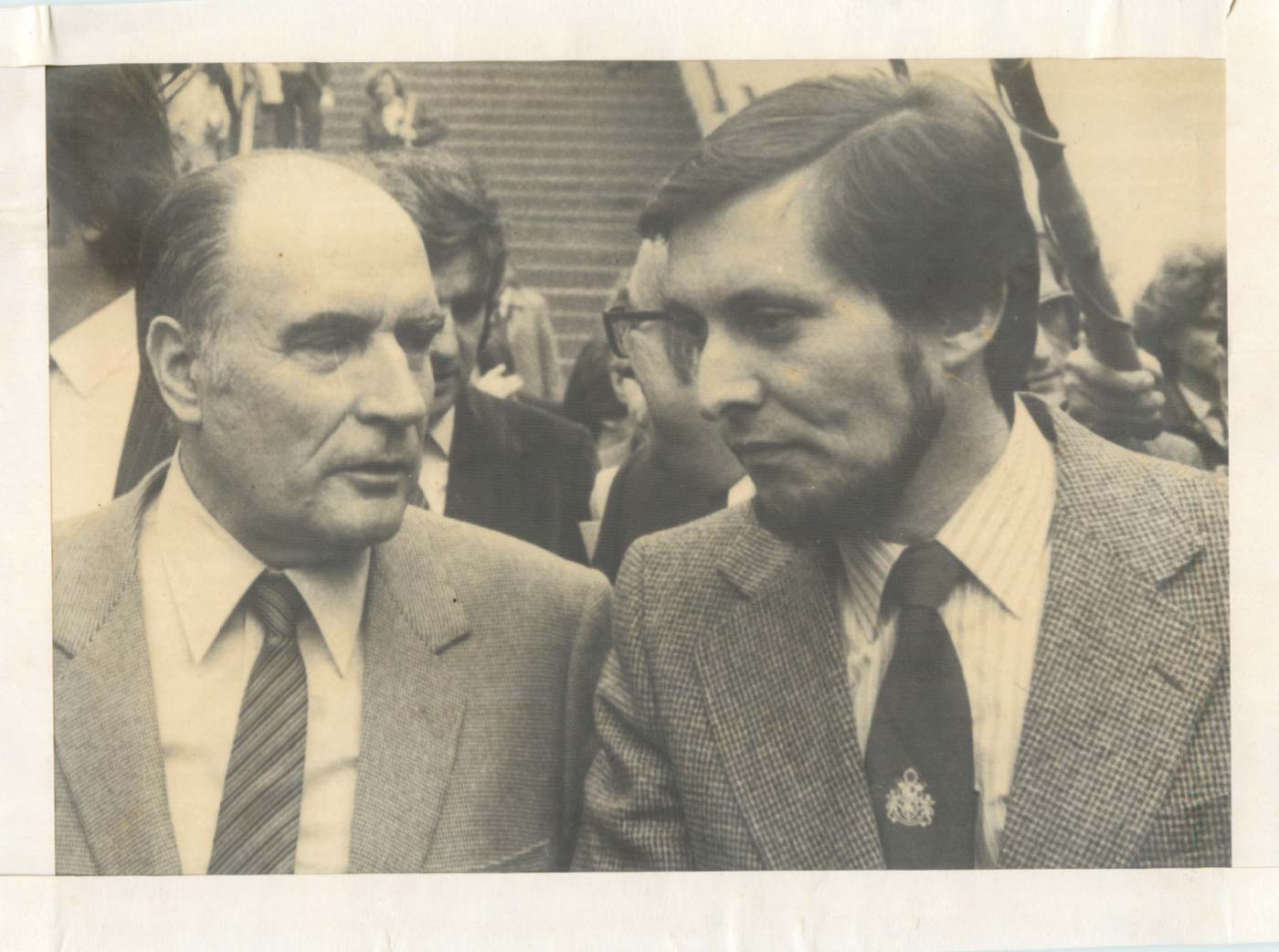

Le livre offre une plongée unique dans les coulisses de la Ve République, en particulier durant le premier septennat de François Mitterrand, une période de réformes intenses. Jean Auroux livre son regard d’acteur principal sur des événements et des décisions qui ont façonné la France d’aujourd’hui.

2. Une leçon sur le dialogue social :

3. Le récit d'un parcours républicain inspirant :

4. Une source indispensable pour les spécialistes :

5. Une réflexion sur l'engagement et l'avenir :

- https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/20/un-chemin-republicain-les-memoires-bienveillants-de-jean-auroux_6155198_3232.html

- https://www.le-pays.fr/roanne-42300/politique/jean-auroux-livre-son-chemin-republicain_14233239/

- https://www.leprogres.fr/politique/2022/12/13/jean-auroux-prend-la-plume-40-ans-apres-ses-lois

- https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2023/02/03/un-chemin-republicain-a-la-librairie-un-monde-a-soi-ce-samedi

- https://www.lenouveleconomiste.fr/librairie/un-chemin-republicain/

- https://mesinfos.fr/auvergne-rhone-alpes/le-conseil-lecture-de-la-semaine-un-chemin-republicain-de-lancien-ministre-et-maire-de-roanne-jean-auroux-151870.html

- https://www.editions-legislatives.fr/actualite/[note-de-lecture]-jean-auroux-le-dernier-des-progressistes/?srsltid=AfmBOopnotmXw9hs_rVvDMFMwBKKfp9qgxqyiSmZ0c0ZRbrUOvyTZHou

- https://www.iae-paris.com/fr/nos-actualites-evenements/conference-rencontre-avec-jean-auroux-ancien-ministre-du-travail

- https://travail-emploi.gouv.fr/sites/travail-emploi/files/files-spip/pdf/lettre_avril_2023.pdf